不活性ガス消火設備における「容器弁」の役割と安全性確保の重要性

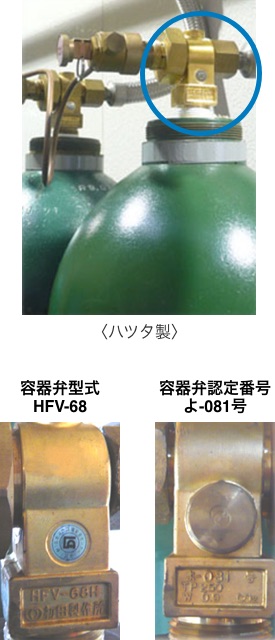

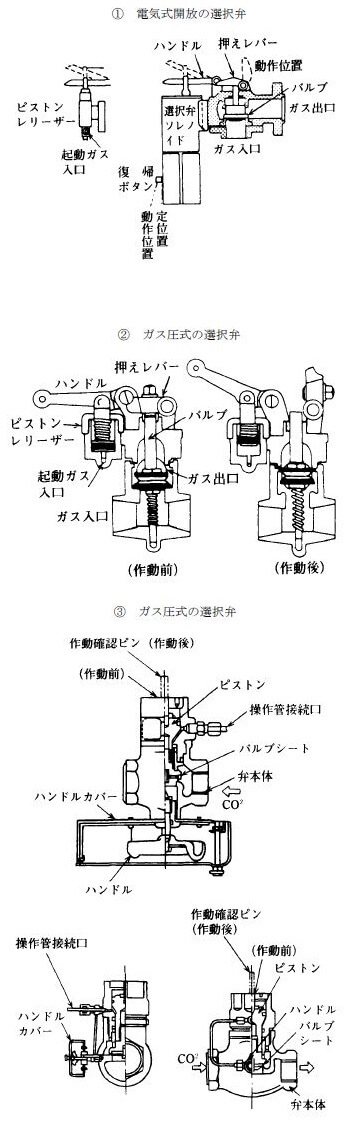

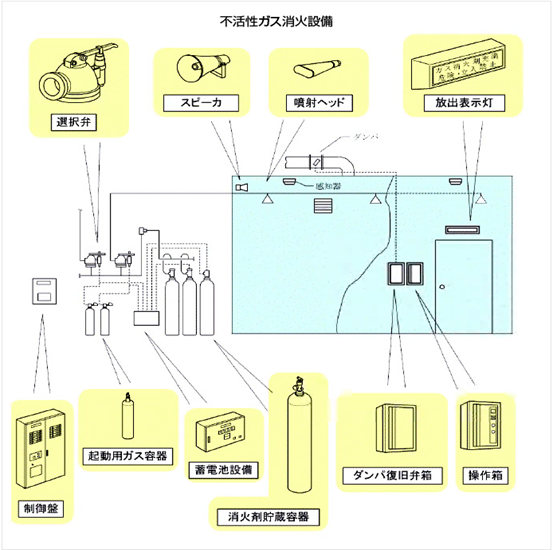

まず、「不活性ガス消火設備」と呼ばれる、例えば 窒素ガス・アルゴンガス・ハロン代替不活性ガス 等を消火剤に用いる設備では、**消火剤を貯蔵するボンベ(貯蔵容器)と、その先端に取り付けられた「容器弁」**が重要な構成機器です。

この「容器弁」には次のような役割があります。

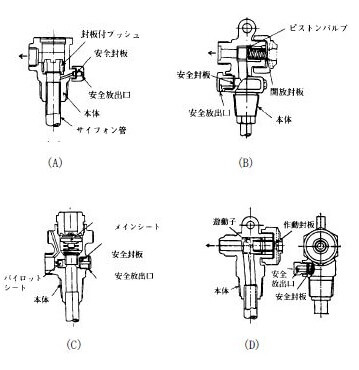

- 消火剤ボンベからのガス放射を起動するための開閉機能

- ボンベ貯蔵中、及び放射時における高圧ガスの封止(気密性)・**安全装置(過圧逃し)**を保持

- 消火設備の正常作動・設備安全・誤放出防止に資する部位

つまり、容器弁が確実に作動・気密保持できない状態では、消火剤の誤放出や、逆に必要な時に放出できないという重大な安全リスクを伴います。

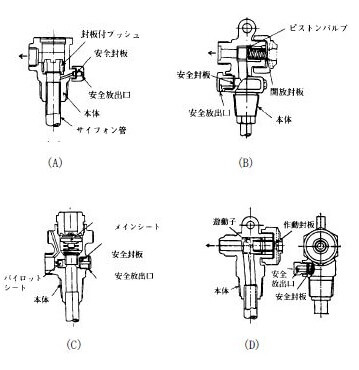

さらに、近年、「容器弁の経年劣化」による事故・誤作動の事例もあり、国(消防庁)・業界(一般社団法人 日本消火装置工業会)ともに点検・更新の体制整備が進んでいます。例えば、封板(破壊板)やOリングの劣化が原因で、容器内圧力の異常上昇に対して適切に逃がせなかったケースなどが指摘されています。

容器弁の安全性確保のための法令・点検基準

● 点検対象・点検項目

容器弁の安全性に係る点検の対象設備・項目としては、以下が挙げられています。

- 点検対象設備例:不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、パッケージ型消火設備等。

- 点検対象箇所:貯蔵用容器・加圧用ガス容器・起動用ガス容器、それらに装着された容器弁・安全装置部。

- 点検項目(不活性ガス消火設備等)としては:

- 外観点検(変形・損傷・腐食・錆等)

- 構造・形状・寸法の点検(設計仕様との一致)

- 耐圧性能の点検(設計耐圧条件下での安全性確認)

- 気密性能の点検(漏れ・圧力低下の有無)

- 安全装置の作動確認(破壊板・安全弁等)

- 表示・標識の点検(識別番号・貼付シール等)

● 点検期限・法令義務

- 消防庁告示第19号(平成25年11月26日)により、容器弁の安全性点検期限が設けられています。

- 各設備において、消火剤に二酸化炭素を用いるもの:設置後または前回点検後 25年以内に点検完了。

- それ以外(ハロゲン化物、不活性ガス系):設置後または前回点検後 30年以内に点検完了。

- 点検義務を履行しない場合は、消防法第17条の3第3号・第17条4第1項違反など罰則の対象となる可能性があります。

- 実務的には、15年程度経過したら順次点検開始を推奨するという考え方も示されています。

● 御社視点のポイント

御社が取り扱う高層ビル・マンション・介護施設等では、更新年数が迫った不活性ガス消火設備の容器弁について、**「いつ/どこまで点検を実施すべきか」**を管理・把握しておくことが重要です。点検期限ギリギリまで保留するのではなく、15年経過辺りから計画的に実施を検討し、更新時期・予算の確保・代替容器の手配等も視野に入れるべきです。

容器弁に起こりうる劣化・故障のメカニズムとリスク

● 劣化・故障のメカニズム

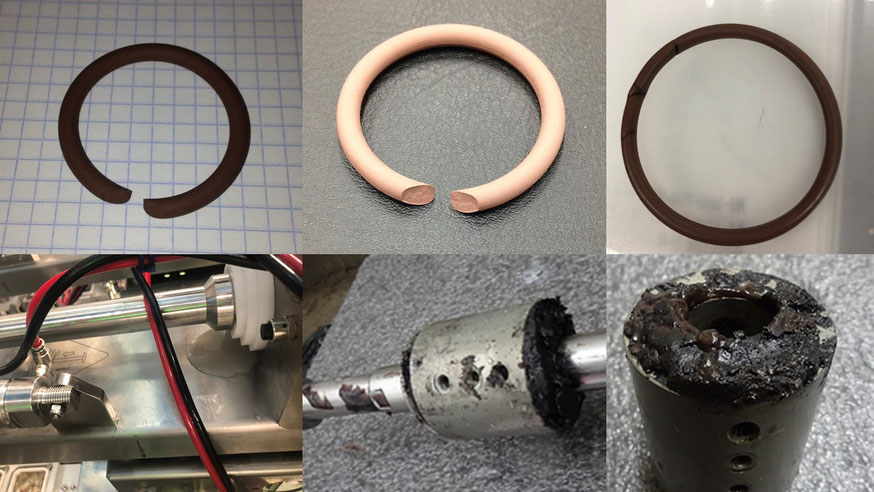

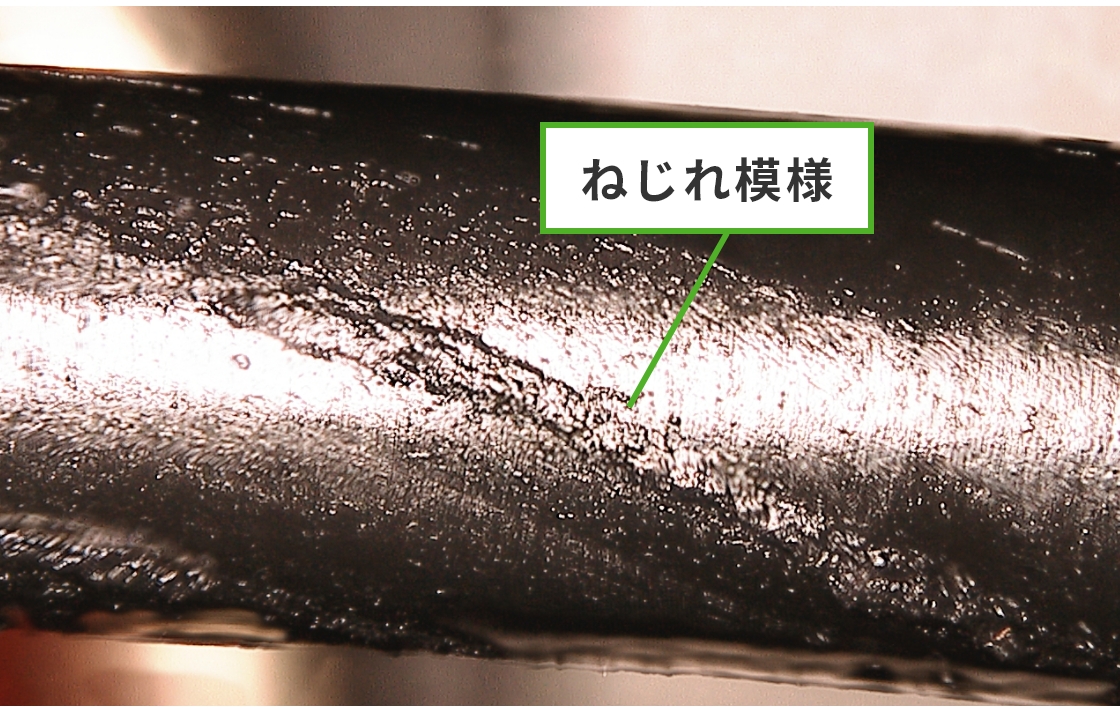

- Oリング・シール材の経年硬化・硬化率上昇

不活性ガス系・ハロゲン化物系いずれにおいても、容器弁にはシール部材(Oリング等)が多用されており、経年により硬化・劣化が進むという試験結果があります。特にハロゲン化物消火設備用容器弁では、約30年で硬化率80%という加速劣化試験結果が出ています。 - 腐食・損傷・封板の劣化

容器内・容器弁部は高圧ガス環境・湿気・温度変動など耐久性に影響を受けやすく、封板(破壊板)や安全装置部の腐食・損傷が誤動作・破壊の原因となることがあります。 - 耐圧性能の低下

部材や構造の経年劣化により、元々の設計耐圧を満たさなくなる可能性があります。実際、二酸化炭素用容器弁では約28年で限界圧力に達する推定もあります。 - 気密性の低下・漏れ発生

気密性能が低下すると、消火剤の漏洩・圧力低下・作動不良を引き起こす恐れがあります。漏れが続くと、装置が消火機能を発揮できない、また過放出の危険もあります。

● 想定されるリスク

- 消火剤が必要な時に放射できない → 消火設備としての機能喪失

- 消火剤の誤放出 → 人命/設備損害/ガスの無駄な消費

- 容器本体の破裂・損壊 → 高圧ガス災害の可能性

- 保険・法令・点検義務に対する不適合 → 監査・検査で指摘/行政処分

容器弁安全性を維持するための実務チェックポイント

御社が“社長業”の視点で現場を統括し、技術部門・現場職人・メンテ部門を育成・管理していく際、容器弁の安全性確保のため、以下のチェックポイントを導入されることをおすすめします。

- 設置年月・容器弁経過年数の把握

- 設備導入時・容器弁交換時の記録を台帳化。

- 設置から15年経過時点/20年付近で交換検討を始める。

- 点検期限のスケジュール化

- 消火剤が二酸化炭素の場合:25年以内に安全性点検。

- その他不活性ガス・ハロゲン化物の場合:30年以内。

- 各設備ごとに「次回点検期限」「交換推奨年数」を明確化。

- 点検項目の履行確認

- 外観・構造・寸法・耐圧・気密・安全装置・表示をチェック。

- 点検実施記録・シール貼付(「再」「新」シール)を保管。

- 代替ボンベの確保・点検中も設備維持

- 点検/交換のためには、ボンベを工場に持ち帰るケースあり。代替ボンベ設置で設備停止を回避する手配が必要です。

- 交換(更新)の検討

- 経年劣化が著しい、または推奨年数(18~20年)を超えた容器弁については、新品への交換を推奨。交換すれば次回の「点検」のみでなく、交換後新たな寿命が付与されるメリットあり。

- 点検・更新実績の記録・報告

- 点検後、報告書・点検票を作成・保管。必要に応じて行政・高圧ガス保安法関係者にも説明できる状態に。

- 現場管理と教育

- 技術者・職人に対して「容器弁の安全性」の重要性、点検時の危険・手順(例えば、作業前に制御回路遮断、導管取り外し等)を教育。

- マーケティング・営業視点

- マンションオーナー・施設管理会社向けに「容器弁交換・点検済み」をアピール材料に。「安心・法令順守」を訴求。

- 納入先(顧客)に対し、設備履歴(設置年・点検年・交換年)を示すことで信頼度アップ。

東海地域(愛知県・名古屋市)における特有の留意点

- 溶接構造、湿気・塩害(沿岸部)など地域環境がボンベ・容器弁の腐食進行に影響するため、腐食・錆の進行度合いを通常より早めにチェックすることが肝要です。

- 高層マンション・ビルが集中する名古屋市中心部では、不活性ガス消火設備を導入している空間(機械室・ファシリティルーム)が多いため、管理組合・ビルオーナー向けに「容器弁点検・更新のタイムライン提示」を営業提案資料に組み込むと有効です。

- 自治会・学校・福祉施設など公共性の高い施設では、「安心・安全」「法令順守(消防法・高圧ガス保安法)」「維持管理コスト低減(経年交換リスク)」という切り口で、点検・更新を促進できます。

まとめ

容器弁は、不活性ガス消火設備における**“最後の安全装置”とも言える重要部品**です。経年劣化・腐食・シール材硬化等による劣化が進むことで、消火剤の誤放出・機能不全・高圧ガス災害といった重大なリスクを含んでいます。